2025/11/07 14:54

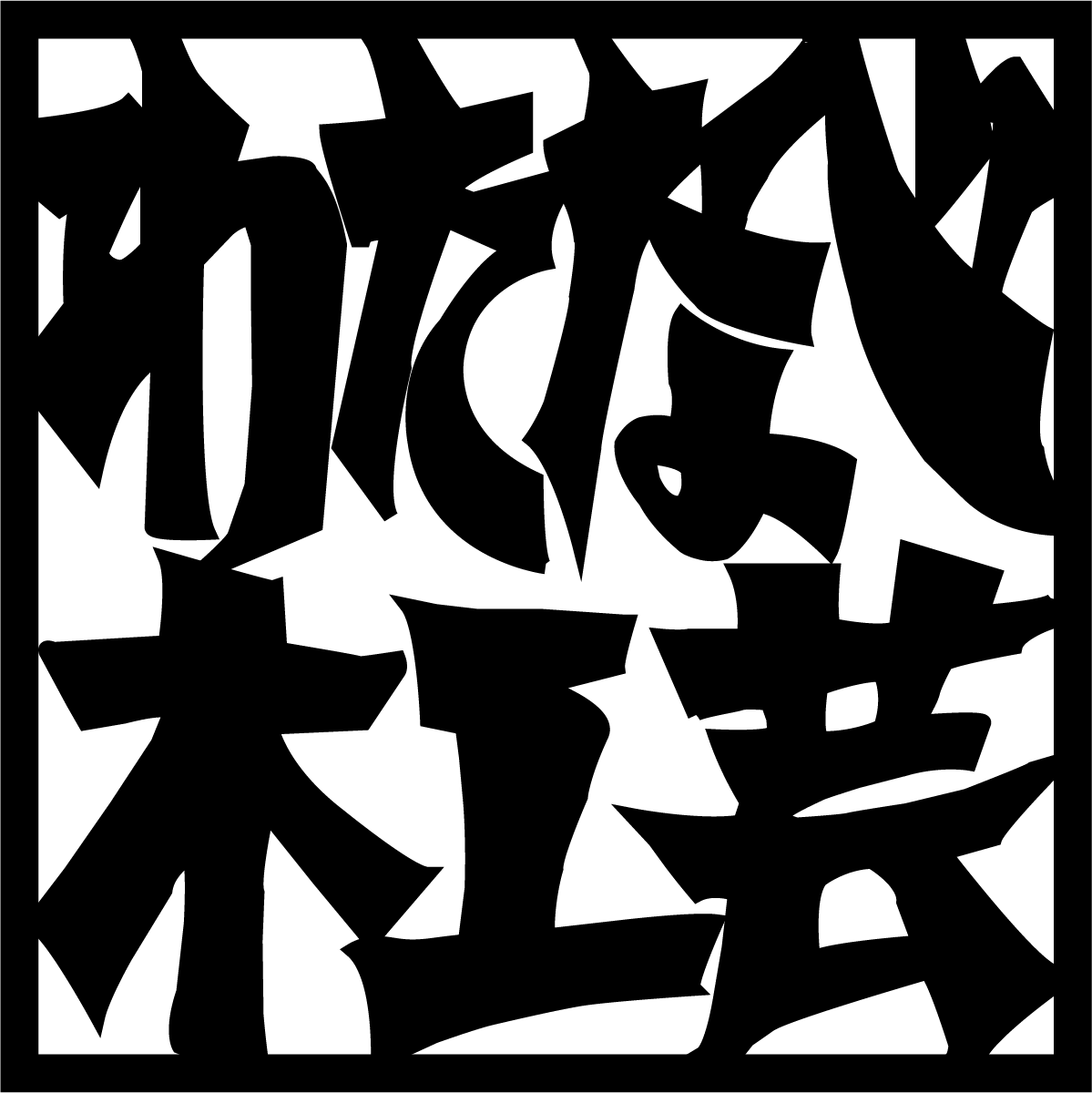

一万本に一本。

墨を流したような黒い模様が現れる柿の木が取れる確率らしいです。

このような黒い模様が現れる柿の木を「黒柿(くろがき)」といいます。

このような黒い模様が現れる柿の木を「黒柿(くろがき)」といいます。

こんにちは。

わたなべ木工芸 渡辺です。

富山県の伝統工芸の工房で木のボールペン・シャーペンを作っています。

わたなべ木工芸 渡辺です。

富山県の伝統工芸の工房で木のボールペン・シャーペンを作っています。

黒柿は、自然の ” 偶然 ” が重なったときだけ、木の内部に黒い模様が現れます。

その理由は今も解明されていないと言われ、一本ごとにまったく違う表情を持っています。

木軸ペンとして手にすれば、その希少さと静かな存在感に、思わず大切に扱いたくなるような特別感が宿る。

今回は、この不思議な銘木・黒柿の魅力を紹介していきます。

【産地】

黒柿(くろがき)は、特別な樹種ではなく、もともとは日本各地にある“普通の柿の木”です。

その中のごく一部だけが、長い年月と自然環境の偶然が重なって内部が黒く変色します。

特に北陸・東海・関西の山間部では、古くから黒柿が見つかってきました。

寒暖差のある気候や、豊かな土壌が影響しているとも言われますが、明確な理由はわかっていません。

だからこそ、黒柿は「日本の風土が偶然つくりあげた銘木」。

産地よりも“出会えたこと自体が貴重”と言われる木なのです。

【歴史・文化】

黒柿(くろがき)は、古くから“めずらしくて価値のある木”として大切に扱われてきました。

自然の中でごくわずかにしか生まれない黒い模様は、昔の人にとっても特別な存在だったようです。

実際に、

・茶道具の棗(なつめ)や茶杓(ちゃしゃく)

・文箱(ふばこ)や小箱

・仏具や飾り棚の細工

などに黒柿が使われた作品が、江戸時代から現代まで残っています。

特に茶の湯の世界では、その落ち着いた色合いや静かな存在感が好まれ、

当時つくられた黒柿の棗や箱物は、今も博物館や美術館、そして古美術の世界で大切に扱われています。

また、黒柿は一本ごとに模様が違うため、

「この木でしか作れない道具が生まれる」として、昔の職人たちも選んで使ってきました。

【特徴・性質】

黒柿(くろがき)は、見た目の美しさだけでなく、木としてとても独特な性質を持っています。

一番の特徴は、黒い部分と白い部分で硬さがまったく違うということ。

これが黒柿の魅力であり、同時に大きな難しさでもあります。

削っていると、白い部分では刃がすっと入るのに、

黒い部分に差し掛かると急に硬さが変わり、

刃の進み方が変わることがあります。

この“硬さのムラ”があることで、黒柿は思い通りの丸さやラインを出すのがとても難しい木です。

ですが、そのぶん完成したときの表情は唯一無二。

黒と茶のコントラストが生み出す深みは、ほかの木では味わえません。

木軸ペンとして仕上げると、手触りはしっとりなめらかで、

持ったときの静かな存在感が、黒柿ならではの落ち着きを感じさせてくれます。

【模様(模様)】

黒柿(くろがき)は、一般的な木材のような年輪の流れを楽しむ木ではありません。

この木の魅力は、木の内部に自然に現れる 独特の黒い模様 にあります。

淡い茶色の地に黒い帯が走ったり、不規則な形の影が浮かんだり、

まっすぐ伸びる線のように見えることもあれば、柔らかく広がる形になることもあります。

その模様は一本ごとにまったく違い、決まったパターンというものがありません。

境目がはっきりしている個体もあれば、

黒と茶がにじむようにゆるやかにつながっていく個体もあります。

こうした自然の変化が黒柿の特徴で、同じ表情に出会うことはありません。

【色】

黒柿(くろがき)は、淡い茶色〜白に近い明るい部分を“地”として持ち、

そこに黒い模様が重なる独特の色合いをしています。

この明るい地があることで、黒い部分の深さが引き立ち、一本ごとの雰囲気がはっきりと表れます。

白っぽい部分は、仕上がった直後はやや明るく、

光を受けるとやわらかい表情を見せてくれます。

黒い部分は深く落ち着いた色味で、この対比が黒柿らしい印象をつくっています。

使っていくうちに全体の色がほんの少しだけ落ち着き、

自然な艶(つや)が出て、手に馴染んでいきます。

【匂い】

黒柿(くろがき)は、加工しているときにごくわずかに木の香りを感じますが、

強い匂いがある木ではありません。

削った瞬間にふっと木らしい香りが立つものの、クセがなく、すぐに落ち着きます。

完成したペンになると、ほとんど無臭に近く、

使っていて匂いが気になることはまずありません。

「匂いが強い木が苦手」という方でも安心して選べる素材です。

【硬さ】

黒柿(くろがき)は、硬さそのものは「中程度」ですが、

黒い部分と白い部分で密度が大きく違う という、少し特殊な特徴があります。

白い部分では刃が軽く進むのに、

黒い部分に入ると急に硬くなり、抵抗が変わります。

この差があることで、木を丸く削り出す際に細かい調整が必要になり、

一般的な木材よりも“きれいな円”に仕上げるのがむずかしい木 です。

黒柿は、部分ごとに硬さが違うため、

仕上がった形にわずかな個性が生まれることがあります。

それは欠点ではなく、この木が持つ自然な美しさの一部としてご理解いただければ幸いです。

【用途】

黒柿(くろがき)は、その独特の模様と落ち着いた雰囲気から、

昔から“特別な道具”に選ばれてきた木です。

茶道具の棗(なつめ)や文箱(ふばこ)、飾り棚の細工など、

格式のある工芸品や、

長く大切に使われる品に用いられてきました。

一本ごとに模様が違うため、

「その木にしか作れない唯一の道具が生まれる」という価値も重視されてきた素材です。

現代では、工芸品だけでなくアクセサリーや小物など、

木の表情を楽しむ作品にも使われています。

特に黒と白のコントラストが生きる細かな加工品とは相性が良く、

“模様を味わう木”として選ばれています。

わたなべ木工芸でも、黒柿は人気の高い材料のひとつです。

一本ずつ模様の出方が違うため、

ペンとして仕上がると「その人だけの一本」になる、特別な木です。

【希少性】

黒柿(くろがき)は、木材の中でもとくに手に入りにくい素材です。

これは、黒柿という“種類の木”があるのではなく、

普通の柿の木の中で、

ごく一部だけが自然に黒く変化する という、偶然の産物だからです。

同じ地域で育った木でも、黒くなる木とならない木があり、

黒い模様がどれくらい出るかも、まったく予測できません。

一本の丸太の中でも黒い部分がほとんどなかったり、

部分的にしか取れなかったりと、

安定して採れる素材ではありません。

そのため、黒柿は市場に出る量が少なく、

十分な模様が入っている良材となると、さらに数が限られます。

一本のペンに適した部分を取れるかどうかも、実際に切ってみるまで分からないことが多い木です。

だからこそ、

「同じものが二度とつくれない」

「一期一会の出会いになる」

といわれるほど、

黒柿は特別な存在なのです。

【経年変化】

黒柿(くろがき)の経年変化はゆるやかで、落ち着いた変化を見せる木です。

白っぽい部分は、使っていくうちに少しずつ色が濃くなり、

新品のときよりも落ち着いたトーンへ変わっていきます。

黒い部分は大きく変化しませんが、表面の艶(つや)が少し増し、

より深みのある黒に見えるようになります。

変化は劇的ではありませんが、

手に触れることで木肌がなめらかになり、全体に自然な艶がでてきます。

新品の頃の “白と黒のはっきりした印象” から、

時間とともに “落ち着いたまとまりのある色味” へ。

黒柿は、使い手とともに少しずつ育っていくような、静かな変化を楽しめる木です。

【まとめ】

黒柿(くろがき)は、自然の中で偶然生まれる特別な木です。

淡い地に現れる黒い模様は一本ごとにまったく違い、

同じ表情の木には二度と出会えません。

加工はやさしくはありませんが、

そのぶん仕上がった一本には、黒柿ならではの深みと落ち着きが宿ります。

控えめながらも、時間とともに色が少しずつ整い、

手に馴染むにつれて静かな存在感が増していく木です。

「木のペンを持つ喜び」をゆっくり味わえる素材。

それが黒柿です。

当工房で制作している黒柿の木軸ペンも、

どれひとつ同じ表情はありません。

ぜひ、あなただけの一本との出会いを楽しんでいただければ嬉しいです。

“木目を見る”というより、

その木にだけ現れた模様を味わう木——

黒柿は、そんな楽しみ方ができる素材です。

わたなべ木工芸では、国産の木を中心に一本ずつ丁寧に仕上げた木軸ペンをご用意しています。

気になる方は、ぜひこちらからご覧ください。